Familiengeschichte Palica

Die Vertreibungen polnischer Bevölkerung aus Sichtpunkt unserer Familie

1. Einleitung

Die Familie mütterlicherseits unseres Vaters stammt aus einer Ortschaft namens Dawidów neben Lwów (Lemberg). Heute heißt sie Dawydiw und liegt in der westukrainischen Oblast Lwiw, 15 Kilometer südöstlich von der Stadt Lwiw (Lemberg). Zurzeit sind dort weniger als 5000 Ukrainer wohnhaft, jedoch bis zur Zwangsumsiedlung im Jahr 1946 war sie hauptsächlich von Polen bevölkert. Weil wir uns mit dem Schicksal des Dorfes bis zur Vertreibung der polnischen Bevölkerung beschäftigt haben, werden wir fortan die Namen „Dawidów“ und „Lwów“ verwenden.

Die Hauptpersonen in unserer Geschichte sind Władysław Palica und Helena Palica, geb. Klimasiewicz, unsere Ur-Großeltern. Beide Familien lebten in Dawidów seit Generationen. Die erste schriftliche Spur, die wir von unserem Familiennamen Palica entdecken konnten, war aus dem Jahr 1682[1]. Aufgrund der fehlenden Kontinuität der Quellen, konnten wir jedoch die ununterbrochene Familiengeschichte erst seit dem Jahr 1794 nachweisen. Wiederrum stammte die Familie Klimasiewicz aus Mikołajów nad Dniestrem (Mykolajiw am Dnister) und siedelte sich Mitte des 19. Jahrhunderts in Dawidów an[2].

2. Das Leben in Dawidów bis 1946

Dawidów besteht schon seit mehreren Jahrhunderten: Die frühste erhaltene schriftliche Erwähnung stammt aus der Stadtchronik Lwóws aus dem Jahr 1386[3], jedoch wurde das Dorf wahrscheinlich bereits im 12. Jahrhundert gegründet[4]. Das Dorf gehörte damals dem Königreich Polen (ab 1569 der Adelsrepublik Polen-Litauen) an. Nach der ersten Teilung Polens im Jahr 1772 übernahm das österreichische Kaiserreich die Verwaltung über den süd-östlichen Teil Polens, somit auch über die polnische Bevölkerung Dawidóws. Trotzdem blieben die polnische Kultur und Sprache sowie der römisch-katholische Glaube tief in der Gesellschaft verankert. In Dawidów gab es ein Gut und die Bevölkerung bestand hauptsächlich aus Kleinbauern. Allmählich wurden mit der Industrialisierung immer mehr Arbeiter in Betrieben eingestellt oder waren als Handwerker in der Stadt Lwów tätig. Unser Ur-Ur-Großvater Wojciech Palica, geboren 1898, arbeitete zum Beispiel in einer Brennerei in Lwów, und sein Sohn Władysław, geboren 1922, war als Schlosser bei den Stadtwerken Lwów angestellt.

Einer der Beschlüsse des Versailler Vertrags nach dem ersten Weltkrieg, war die Entstehung der sogenannten Zweiten Polnischen Republik im Jahr 1918. Diese Entscheidung war aber bei der ukrainischen Bevölkerung nicht beliebt: Diese hatte es nicht geschafft ihre eigene Unabhängigkeit auszuhandeln. Die Anspannung des Volks löste schon im Jahr 1918 einen Krieg zwischen Ukrainern und Polen in der Umgebung Lwóws aus. Unser Ur-Ur-Großvater Wojciech Palica von Dawidów beteiligte sich als Zugführer an der Verteidigung der Stadt Lwów[5].

Noch war der Krieg mit den Ukrainern nicht zu Ende, da kam eine neue Gefahr den Polen entgegen. Die Sowjets wollten die Unabhängigkeit Polens nicht akzeptieren und lösten 1920 einen brutalen Krieg gegen die Zweite Polnische Republik aus. Die südwestliche Front der roten Armee näherte sich der Eroberung Lwóws im August 1920 an, jedoch gelang es ihnen nicht die Stadt einzunehmen. Die Kämpfe im Umkreis Lwóws fanden auch in Dawidów statt, welches von den Sowjets am 20. August 1920 eingenommen und für einen Tag besetzt wurde. Der polnisch-sowjetische Krieg endete mit dem Friedensvertrag von Riga, der die polnisch-sowjetische Grenze etwa 250 Kilometer östlich der Curzon-Linie festlegte. Polen erkannte damit die Entstehung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik an, welches praktisch das Ende der Träume eines unabhängigen Staates für die Ukrainer bedeutete. Dies erhöhte die bereits bestehenden nationalen Anspannungen zwischen den Ukrainern und Polen[6].

Während der darauffolgenden zwei Jahrzehnte versuchte Polen den jungen Staat zu entwickeln. Dies wurde unterbrochen, als es am 1. September 1939 von Deutschland angegriffen wurde. Die deutsche Front erreichte die Stadt Lwów am 12. September 1939[7]. Das Fortschreiten der Wehrmacht wurde durch den Deutsch-Sowjetischen-Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 (sogenannt Molotow-Ribbentrop-Pakt oder Hitler-Stalin-Pakt) gestoppt. Er etablierte eine Grenze, die durch den Kreis Lwów verlief[8]. Die östlichen Gebiete dieses Kreises, darunter auch Dawidów, wurden Teil der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Die sowjetische Besatzung bedeutete für die Dawidowianer nichts Gutes. Während dieser plagten die polnische Bevölkerung politische Verfolgungen, landwirtschaftliche Kollektivierung, die zwangshafte Annahmen der sowjetischen Staatsangehörigkeit, ein ökonomischer Zusammenbruch und Deportationen nach Sibirien[9].

Zu dem Zeitpunkt waren unsere Ur-Großeltern noch nicht verheiratet. Unsere Ur-Oma Helena Klimasiewicz (später Palica) lebte noch mit ihren Eltern, Stanisława und Jan Klimasiewicz, und ihrer älteren Schwester Marianna Klimasiewicz zusammen. Helena ging 1939 noch auf das Gymnasium in Lwów[10]. Unter der Sowjetischen Besatzung musste sie jedoch zur „Unvollständigen Mittelschule“ (Niepełna Szkoła Średnia) in Dawidów wechseln, die vom Volkskommissariat für Bildung der Ukrainischen Sowjetrepublik verwaltet wurde[11]. Unser Ur-Großvater Władysław Palica lebte noch bei seinen Eltern Agnieszka und Wojciech in Dawidów.

Die deutsch-sowjetische Allianz erwies sich als sehr kurzlebig, da die Deutschen bereits im Juni 1941 die Gebiete östlich der beschlossenen Grenze angriffen[12]. Die Grenze verlief durch den Kreis Lwów, welches dazu führte, dass die deutsche Grenzüberschreitung die Dawidowianer direkt betraf. Nach 2 Jahren mühsamer sowjetischer Besatzung erhofften sich manche Bewohner Dawidóws eine bessere Zukunft. So kam es, dass die Deutschen im Juli 1941 von Einigen mit offenen Armen und Blumen empfangen worden sind[13]. Die Familien, in deren Häusern die Deutschen stationiert worden waren, erinnerten sich, dass die deutsche Armee viel disziplinierter und zivilisierter als die sowjetischen Truppen war. Unsere Familie überlieferte mündlich die Geschichten eines deutschen Soldaten namens Erwin, der 1942 von unseren Ur-Ur-Großeltern beherbergt wurde. Dieser brachte unserer Ur-Oma das Motorradfahren bei und spielte mit dem einjährigen Cousin Adam. Nichtsdestotrotz wurde die polnische Bevölkerung generell grausam behandelt.

Als sich die Front weiter nach Osten verschob, schufen die Deutschen den Distrikt Galizien, welcher zu dem Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete gehörte[14]. Die Bewohner der besetzten Dörfer, unter anderem Dawidów, mussten während der deutschen Besatzung Nahrungskontingente, zum Beispiel Milch und Getreide, abgeben[15]. Bei Nichtablieferung oder unzureichender Ablieferung wurden Strafen bis hin zur Verhaftung erteilt. Die Gestapo verprügelte außerdem oft die Bewohner, die die Pflichtablieferungsmengen nicht erfüllten[16].

Die Deutschen führten auch eine allgemeine Pflicht der Zwangsarbeit ein, zuerst ab dem 18. bis zum 60. Lebensjahr, später bereits ab dem 14. Lebensjahr. Am Anfang wurde diese Zwangsarbeit in der Umgebung Lwóws verrichtet, später jedoch auch in den Tiefen des Reichs. Auch unser Ur-Großonkel Stanisław Klimasiewicz wurde gegen 1942 zur Zwangsarbeit für den Bau des KZ Majdanek neben Lublin geschickt.

Der Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion schenkte den Ukrainern wieder Hoffnung auf einen eigenen unabhängigen Staat. Die ukrainische Bevölkerung empfing deshalb das deutsche Heer freundlich, welches die deutschen Besatzer mit dem Verleih mancher mittelstufigen Ämter an die Ukrainer erwiderten. Außerdem wurde 1941 von den Deutschen die Ukrainische Hilfspolizei gegründet, deren freiwillige Mitglieder den deutschen Besatzern bei ihren Tätigkeiten halfen[17]. Viele von diesen ukrainischen Hilfspolizisten schlossen sich später der Ukrainischen Aufständischen Armee (Ukrajinska Powstanska Armija - UPA) an, die ab 1942 anfing, die polnische Bevölkerung zu ermorden.

Die Bewohner von Dawidów haben Nachbarschaftswachen eingeführt, um Übergriffe zu verhindern. Aus Angst vor Angriffen ukrainischer Nationalisten hat die Bevölkerung Waffen erworben und Verstecke in Kellern gebaut. Im Juli 1943 kam es zu einem bewaffneten Angriff ukrainischer Nationalisten auf mehrere Dörfer im Bezirk Lemberg, darunter auch Dawidów, wo 3 Gehöfte niedergebrannt wurden und 9 Menschen ihr Leben verloren[18]. Die nationalistischen Anspannungen, die in Teilen der ukrainischen Bevölkerung schon seit zwei Jahrzehnten vorhanden waren, offenbarten sich zu der Zeit, was auch zu erhöhter Angst und Feindlichkeit gegenüber Ukrainern unter den Polen führte.

Ab Mitte 1943 übernahmen die Sowjetische Heere die Initiative und begannen die Deutschen aus den Gebieten der Sowjetunion nach Westen zu verdrängen. Bis zur Mitte 1944 hatte die UdSSR es erreicht, die Deutschen bis zur ehemals vereinbarten Grenze zu vertreiben[19]. Im Juli 1944 verließ die deutsche Armee Dawidów und die zweite sowjetische Besatzung begann[20]. Bis zum Oktober 1945 herrschten dort die Militärbehörden, die später von Zivilbehörden ersetzt wurden. Bereits einen Monat nach Einmarsch der Sowjets begannen die ersten Verhaftungen und Deportationen. Während dieser wurden viele Polen von dem Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Diel - NKWD) zur Zwangsarbeit nach Sibirien geschickt. Nach und nach wurde immer klarer, dass der Umkreis Lwóws nicht mehr Polen angehören würde. Die Freude über das Ende des zweiten Weltkriegs wurde bei vielen Polen von der Unruhe überragt, was mit der Ostgrenze Polens passieren würde.

Dawidów war zu der Zeit ein großes Dorf mit rund 600 Häusern. Die Infrastruktur war auf dem Land noch nicht ganz entwickelt worden. Einige Bewohner hatten ihre Häuser aus Holz bereits mit gemauerten Gebäuden ersetzt, jedoch wurden die Häuser aufgrund der harten Winter durch Strohdämmung isoliert. Fließendes Wasser gab es aber nicht. Die Frauen verbrachten meistens mehrere aufeinanderfolgende Jahre in der Schwangerschaft, dies aber ohne ausreichende medizinische Versorgung und mit viel anstrengender Arbeit auf den Feldern. Folglich war die Sterberate, nicht nur bei den Müttern, sondern auch bei den Kindern, sehr hoch.

Zum Beispiel unser Ur-Ur-Großvater Jan Klimasiewicz, geboren 1891, war einer der lediglich drei Kinder von 14 Kindern insgesamt, die die frühe Kindheit überlebt haben. Seine Mutter Franciszka Klimasiewicz geb. Blicharska verstarb bereits im Alter von 46 Jahren. Diese Lebensumstände verbesserten sich mit der Zeit , schon eine Generation später hatte Jan Klimasiewicz mit seiner Frau Stanisława Klimasiewicz nur zwei Töchter, davon überlebten beide bis ins erwachsene Alter. Eine von ihnen war unsere Ur-Oma Helena.

Abbildung 1. Dawidów in den 30er Jahren

Abbildung 2. Gymnasiumzeugnis Helena Klimasiewicz, Lwów 1939

Abbildung 3. Zeugnis Helenas aus sowjetischer Schule, Dawidów 1941

Abbildung 4. Milchablieferungsbescheid Stanisław Klimasiewicz, Dawidów 1944

Abbildung 5. Stanisław Klimasiewicz nach Rückkehr von Zwangsarbeiten in Majdanek mit seinen Cousinen, Dawidów 1942

Abbildung 6. Eine Hochzeit in Dawidów, 1932 (im Hintergrund ist die Strohdämmung des Hauses sichtbar)

3. Umsiedlung

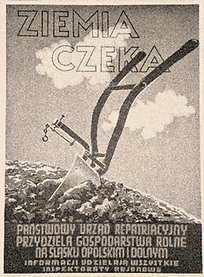

Am 7. Oktober 1944 wurde vom PKWN das Staatliche Heimkehramt (Państwowy Urząd Repatriacyjny – PUR) gegründet, dessen Aufgabe es war zu Beginn die polnische Bevölkerung aus den Sowjetrepubliken umzusiedeln. Ab Mai 1945, nach der Konferenz von Jalta, wurde der Aufgabenbereich PURs auf die Organisation der polnischen Siedlung in die neu erhaltenen Nord- und Westgebiete erweitert[21]. Um die Bevölkerung für die neuen polnischen Territorien zu begeistern und sie zu überzeugen sich dort anzusiedeln erschuf die kommunistische Regierung den Mythos der „Wiedergewonnenen Gebiete“ („Ziemie Odzyskane“), der behauptete, dass die Territorien, die von den Deutschen übernommen wurden, schon vor Jahrhunderten Polen angehörten.

Trotz dieser Bezeichnung bedeutete die Umsiedlung für die Polen, genau wie für die Deutschen, die Vertreibung aus einer jahrhundertelangen Heimat in eine völlig fremde Region. Aufgrund von finanziellen und personellen Schwierigkeiten dauerte es ein paar Monate, bis PUR es schaffte die Umsiedlung einigermaßen effizient umzusetzen.

Bereits am 11. Oktober 1944 fingen die Ankündigungen der Grenzverschiebungen und Umsiedlungsmöglichkeiten im Kreis Lwów an. In Dawidów und der restlichen Umgebung Lwóws war das Vertrauen gegenüber PKWN eingeschränkt und viele hatten nicht vor ihre Heimat zu verlassen. Außerdem standen die genauen Beschlüsse bezüglich der Ostgrenze Polens immer noch nicht fest und es gab unter den Bewohnern Dawidóws noch Hoffnung, dass sie vielleicht doch in der Heimat bleiben könnten. Bis zum ursprünglich geplanten Termin des Registrierungsschlusses zur Umsiedlung am 15. November 1944 hatte sich lediglich 1% der Bevölkerung angemeldet. Ab Anfang 1945 fingen die Sicherheitsbehörden der UdSSR an die Repressionen gegen die Polen zu verstärken, besonders denen, die Andere zum Bleiben ermutigten[22]. Gleichzeitig begann der kommunistische Bund Polnischer Patrioten (Związek Patriotów Polskich - ZPP) die Bevölkerung für die Umsiedlung anzuwerben. Dennoch verlief der Prozess sehr langsam: In Dawidów wurde das erste Treffen bezüglich der Registrierung zur Umsiedlung erst Mitte Februar 1946 organisiert. Erst als der heimische Pfarrer Stanisław Sadowski den Vorstand über das Dawidowianer Umsiedlungskomitee übernahm, beschleunigte sich dort die Registrierung[23]. Die Fahrt ins Ungewisse verschreckte viele, jedoch mit der Ansage, dass die Zurückgebliebenen die sowjetische Staatsangehörigkeit annehmen müssten, entschieden sich doch die meisten dafür, ihre Heimat zu verlassen. Falls man sich nicht rechtzeitig angemeldet hatte, wie zum Beispiel Tekla Grab, geb. Klimasiewicz, die älteste Schwester Jan Klimasiewiczs, durfte man nicht wegfahren[24]. Außerdem hatte die Sowjetunion bereits angefangen Ukrainer in die Umgebung Lwóws umzusiedeln, um die Polen vom Bleiben zu entmutigen. Die Ukrainer konnten auch, falls es keine leere Häuser gab, bei noch verbleibenden polnischen Familien untergebracht werden[25].

Der folgende Schritt nach der Registrierung war das Erhalten der sogenannten Evakuierungskarte. Nachdem die Bewohner diese bekommen hatten, mussten sie innerhalb von 15 Tagen aus Dawidów auszureisen[26]. Um eine solche Evakuierungskarte zu erhalten, war es notwendig, den Personalausweis abzugeben[27]. Gleichzeitig musste man eine Beschreibung des hinterlassenen Eigentums abgeben[28]. Dies war sehr wichtig als Grundlage für die Entschädigung vom polnischen Staat nach der Ankunft in den „Wiedergewonnenen Gebieten“. Da die Entschädigungssumme pro Person begrenzt war, versuchten viele Bewohner sie zu maximieren, indem sie den Wert ihres Eigentums auf verschiedene Familienglieder aufteilten. Unsere Großtante erzählte uns, dass ihre Tante Emilia, die in der Stadt Lwów gewohnt hatte, von ihrem Großvater einen Teil seines Grundstücks zugeschrieben bekam, um ihr ein eigenständiges Leben im neuen Ort zu ermöglichen[29].

Es wurde zunächst das ganze Eigentum verpackt. Die Kleidung aus den Schränken verstaute man in Kisten. Wenn möglich, wurden aber auch die Schränke mitgenommen. Die vielen Kleinbauern Dawidóws nahmen ihr Vieh und Maschinen für die Landwirtschaft mit[30]. Es gab keine Vorschriften oder Regelungen, was das Gepäck anging, es galt lediglich: Man nahm so viel mit, wie in die Wagons reinpasste. Falls die Familien mehr einpackten, als sie im Zug verstauen konnten, mussten sie den Überschuss am Bahnsteig liegen lassen[31]. Währenddessen versuchte die ukrainische Bevölkerung verschiedene Maschinen und Werkzeug von den noch nicht verreisten Repatrianten für wenig Geld abzukaufen, da sie wussten, dass die polnischen Umsiedler diese sowieso nicht mitnehmen konnten[32].

Unsere Ur-Oma Helena Klimasiewicz, war zur Zeit der Vertreibung 21 Jahre alt. Sie hatte sich noch vor der Abreise in Władysław Palica verliebt und aus Angst während der Umsiedlung getrennt zu werden, beschlossen sie an Ostern 1946, noch vor dem Abfahren, zu heiraten. Dies erwies sich schwieriger als gedacht, zumal ein Großteil Dawidóws, unter anderem auch der Pfarrer bereits Anfang April 1946 ausgereist waren. Auch andere römisch-katholische Kirchen im Umkreis hatten keinen Pfarrer mehr vor Ort, weshalb Helena und Władysław zunächst eine standesamtliche Hochzeit hatten, schlussendlich aber in einer griechisch-katholischen Kirche in Lwów heirateten[33].

Die Meinungen, was die genauen Daten der Transporte angeht, unterscheiden sich groß, und wir konnten keine erhaltenen offiziellen Dokumente finden. Wir können nur sagen, dass die Transporte für die Dawidowianer zwischen Anfang Februar und Anfang Mai 1946 losgefahren sind. In Dawidów gab es eine Zugstation, diese verfügte jedoch über keine Aufladerampe, weshalb die Bewohner Dawidóws aus Sichów (die nächste Haltestelle in Richtung Lwów) mit den Güterzügen losgefahren sind.

Der Transport erinnerte kaum an Zugfahrten, wie man sie heute kennt. Die Züge bestanden meist aus einer Mischung aus Güter- und Kohlenwagen (die letzteren ohne Dächer), oft auch zu großem Teil aus Plattformen, die sogar keine Wände hatten. Zum Beispiel der Transport Nr. 4575, mit dem ein Großteil unserer Familie fuhr, bestand aus 34 überdachten Wagons und 21 Kohlenwagen[34]. Obwohl die Wagons ursprünglich für 2-3 Familien oder ca. 16 Personen vorgesehen waren, war die Anzahl der Passagiere unterschiedlich. Das Vieh der Kleinbauern wurde meist in weiteren Wagons verstaut, aber es gab auch Transporte, in denen das Vieh und die Passagiere sich denselben Wagon teilten[35]

Das Füttern der Tiere stellte sich als großes Problem heraus, da nicht bekannt war, wie lang die Zugreise dauern würde. Deshalb vereinbarten oft die Passagiere mit dem Lokführer Pausen mitten in Feldern, um herumliegendes Stroh sowie Gräser aufzusammeln. Manche lokale Eigentümer schossen sogar auf die Repatrianten, um sie vom Klauen des Grünzeugs abzuhalten[36]. Die Fahrt dauerte mehrere Wochen und die Passagiere wussten nicht, wohin sie fuhren. In der Regel sind sie vom PUR von Zugstation zu Zugstation geschickt worden, an denen sie mit Nahrung versorgt werden konnten. Oft wurden die Züge an den Zwischenstopps länger angehalten, weil die Lokführer streikten, um Bestechungen zu bekommen, oder einfach, weil die Infrastruktur komplett überfordert war. Manchmal mussten sie noch Militärzüge durchlassen[37]. Da die Gleise in der Sowjetunion eine andere Breite haben als in Polen und Deutschland, mussten die Transporte an der Grenze mit anderen Wagons ausgewechselt werden. Den mündlichen Überlieferungen unserer Familie nach dauerte ihr Transport 3 Wochen, davon verbrachten die Passagiere die meiste Zeit mit dem Warten auf einen neuen Zug beim Umsteigen. Sie fuhren bis nach Płoty (Plathe an der Rega, neben Stettin), wo die Umsiedelten den Lokführer bestochen, um sie wieder nach Osten zu bringen. Er willigte ein und fuhr mit dem Zug zurück in die Richtung. Während der langen Zugfahrt verstarb jedoch die Großmutter von Helena Palica, Wiktoria Patyk, geb. Jarosz im Alter von 75 Jahren. Als der Zug in Ścinawa (Steinau an der Oder) anhielt, stieg unsere Familie aus, um Wiktoria Patyk zu begraben. Nachdem sie sie begraben hatten, wollten sie nun auch nicht mehr weiterfahren und entschieden sich in der Gegend von Ścinawa zu siedeln.

Die Familienmitglieder, die während des Krieges ihr Zuhause verlassen mussten, hatten danach große Probleme ihre Familien wiederzufinden. Die Post funktionierte kaum, die ganze Infrastruktur war zerstört, und gleichzeitig wurden mehrere Millionen Menschen umgesiedelt. Unsere Großtante Józefa Kulczycka, geb. Klimasiewicz und ihre Mutter Maria Klimasiewicz, geb. Huk hatten ihre Reise nach dem „großen Umzug“ noch nicht beendet. Ihr Vater Stanisław Klimasiewicz hatte an der Front gekämpft und war verletzt. Daher landete er in einem Krankenhaus des Roten Kreuzes in Lublin, aus welchem er noch vor der Abreise der Dawidowianer seiner Frau Maria Klimasiewicz schrieb. Weil sie schon abreisen musste und nicht wusste, wohin der Zug aus Dawidów fuhr, vereinbarten sie per Brief, dass Maria Stanisław von Lublin abholen würde, sobald sie in den „Wiedergewonnen Gebieten“ angekommen wäre. Deshalb fuhr sie einige Monate nach der Ankunft mit ihrer damals 4-jährigen Tochter Józefa weiter nach Lublin[38]. So kurz nach dem Krieg war eine private Zugreise an sich ein Abenteuer. Reisepläne gab es nicht, am Bahnhof warteten Etliche am Bahnsteig auf einen Zug, ohne zu wissen ob, wann und in welcher Richtung ein Zug ankommen würde. Die Zugstrecken waren teils zerstört, sodass sie oft verlegt worden waren. Auch die Züge an sich waren unvorhersehbar: Mal kam ein Passagierzug, mal ein Güterzug, und manchmal sogar ein paar Kohlenwagen. Die Reise von Ścinawa nach Lublin muss mehrere Wochen gedauert haben, und von Komfort war nicht zu sprechen. Unsere Großtante erinnert sich, dass sie während dieser Zugfahrt zum Schlafen in eine mit Stroh befüllte Badewanne gelegt wurde[39].

Abbildung 7. u. 8. Propagandaplakate für "Wiedergewonnenen Gebiete", 40er Jahre

Abbildung 9. Evakuierungskarte Roman Kotiuszko, Lwów 1946

Abbildung 10. Die Beschreibung des hinterlassenen Eigentum Maria Klimasiewicz, Dawidów 1946

Abbildung 11. Handels- und Tarifanweisung für Transport Nr. 4575, Pyskowice 1946

4. Ankunft ins Neue

In der Umgebung von Ścinawa befinden sich zwei kleine Ortschaften namens Lasowice (Lehsewitz) und Krzyżowa (Kreischau). Aufgrund der späten Ankunft der Dawidowianer, war es schwieriger für sie eine gut bewohnbare Unterkunft zu finden. Doch dadurch, dass die Familien in den Zügen nicht getrennt wurden, konnten diese auch weiterhin nah beieinander wohnen. Zum Beispiel in einem Hof in Krzyżowa wohnte ursprünglich Władysław Palica mit seiner Frau Helena, geb. Klimasiewicz (unsere Ur-Großeltern) und weitere 10 Personen aus erweiterter Verwandtschaft[40]. Dies war ein großer Hof mit einem zweistöckigen Wohnhaus und mehreren gemauerten Wirtschaftsgebäuden. In einem kleineren Hof in der Nähe siedelten sich Stanisława Klimasiewicz, geb. Patyk mit ihrem Mann Jan an. Dort konnten keine weitere Menschen wohnen, da das Wohngebäude bombardiert worden war. Das Ehepaar musste eins der kleinen Wirtschaftsgebäude in eine Wohnung umbauen. Unsere Großmutter Teresa Biszta, geb. Palica erzählte uns, dass in dem zerstörten Wohnhaus nur ein Brotbackofen übriggeblieben war, in dem ihre Großmutter Stanisława leckeres Brot backte.

Obwohl die Deutschen nicht in der Lage waren, die Hausausstattung beim Wegfahren mitzunehmen, waren 1946 wenig Möbel und Haushaltsgegenstände vorhanden. Das lag daran, dass es schon seit Ende 1944 viele Plünderer gab, die die chaotische Situation ausnutzten und sich frei an den verlassenen Häusern bedienten[41]. Deshalb kam es dazu, dass die Häuser beschädigt worden waren: Fenster und Türen wurden abmontiert, die Möbel gestohlen. Unsere Großtante Józefa Kulczycka erzählte uns, dass sie am Anfang nur die eigenen Betten besaßen, die sie noch aus Dawidów mitgenommen hatten. Matratzen gab es nicht, und da große Armut herrschte, wurde lediglich Stroh auf Bretter gelegt, um als Schlafplatz zu dienen[42].

Am 8. März 1946 erließ die kommunistische Provisorische Regierung der Nationalen Einheit (Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej – TRJN) das Dekret über die verlassenen und vormals deutschen Vermögen[43]. Dieses besagte, dass mit der Übernahme der ehemals deutschen Gebiete alle dort hinterlassenen Vermögen vom polnischen Staat übernommen wurden. Dies wiederum bedeutete, dass sich die Repatrianten im Grunde selbst die Häuser aussuchen durften. In den früheren Monaten nach dem Ende des zweiten Weltkriegs gab es viele Häuser zur Auswahl und diese waren gut ausgestattet. Später, als die Dawidowianer ankamen, war der Großteil der Häuser bereits besetzt und der Rest war meist in einem schlechten Zustand. Trotzdem schienen diese „poniemieckie“ Häuser luxuriös im Vergleich zu denen in der Heimat zu sein.

Menschen, die vorher keine Elektrizität zuhause hatten, wunderten sich, dass in manchen deutschen Höfen sogar die Kuhställe elektrisch beleuchtet wurden[44]. Nachdem man sich in ein leeres Haus angesiedelt hatte, musste man dies den lokalen Behörden mitteilen. Für die Rückerstattung des in Ostpolen gelassenen Eigentums musste man eine genaue Dokumentierung der hinterlassenen Vermögen haben. Wenige Glückliche bekamen in den ersten Jahren vom Ministerium der Wiedergewonnenen Gebiete eine Landzuweisungsurkunde[45], die es ihnen ermöglichte nach einiger Zeit Eigentümer des zugewiesenen Landes zu werden. Bald begann jedoch die Volksregierung das Konzept des Privateigentums zu missbilligen und die Übrigen mussten sich mit unbefristeten Pachtverträgen zufrieden stellen.

Weil in der Nachkriegszeit in Schlesien kaum Geld vorhanden war, musste man mit anderen Mitteln bezahlen: Ein Beispiel wäre hierfür der Bimber (hausgemachter hochprozentiger Alkohol). So kurz nach dem Krieg war vieles noch Ungewiss. Besonders der Grenzverlauf schien für viel Zweifel zu sorgen. Manche Leute lebten bis in die Fünfziger auf gepackten Koffern, zu einem aus Angst, dass die Deutschen zurückkommen würden, zum anderen in der Hoffnung selbst in ihre alte Heimat zurückzukehren. Es half, dass größtenteils ganze Dörfer zusammen umgesiedelt wurden und die Familien und Freunde, Bekannte und Nachbarn sich weiterhin unterstützen konnten. Dieses gegenseitige Vertrauen und Verständnis ermöglichten, dass der Verlust der Heimat ein bisschen leichter verkraftet wurde. Józefa Kulczycka erzählte uns, wie viel in den ersten paar Jahren nach der Ankunft gespielt, gesungen und getrunken wurde[48]. Generell war die Stimmung trotz der Armut nicht bedrückt. Jedoch erst, als die Kinder der Umgesiedelten aufwuchsen, änderte sich die Einstellung der Polen. Mit der Zeit akzeptierten die Repatrianten Schlesien als ihre neue Heimat und begannen sich dort wohlzufühlen.

Unser Ur-Großvater Władysław war bereits vor dem „großen Umzug“ ein Arbeiter in den Stadtwerken in Lwów. Er hatte nie auf dem Land gearbeitet und fand direkt nach der Ankunft eine Arbeit in Wrocław (Breslau). Zu Beginn fuhr er mit dem Zug nach Wrocław und kam nur am Sonntag nach Krzyżowa. Aber mit der Zeit wuchs seine Familie, und als unsere Großmutter Teresa im Jahr 1951 zur Welt kam, begann er die Suche nach einer Unterkunft in Breslau. Hierbei verhalf ihm das soziale Netz der Dawidowianer: Ein Freund Władysławs aus Dawidów, der schon seit einiger Zeit in Breslau wohnte, berichtete ihm nämlich, dass jemand aus einem Haus in Maślice Małe (Klein Masselwitz) ausgezogen sei. Maślice war ein Wohngebiet, das 20 Jahre zuvor für Arbeitslose in Breslau gebaut worden war, welches einige Vorteile hatte. Die Häuser waren zwar nicht groß und hatten eine relativ niedrige Qualität, dafür waren sie aber mit Wirtsgrundstücken ausgestattet, wovon sich die Familien ernähren konnten. Da Maślice am Rande der Stadt lag, gab es sogar die Möglichkeit umliegende Ackerfelder zu bewirtschaften[49]. In der Entbehrung der Nachkriegszeit war das nicht zu unterschätzen. Das Wichtigste war jedoch, dass in Maślice mehrere Dawidowianer, davon Mitglieder der erweiterten Familie Władysławs und Helenas, wohnten. So zog unsere Familie im Jahr 1952 nach Breslau und sie bekamen weiteren Nachwuchs. Insgesamt hatten Władysław und Helena sieben Kinder, wovon sechs bis heute am Leben sind und alle in Breslau wohnen. Unsere Ur-Großeltern sind beide verstorben, aber unsere Oma Teresa wohnt jetzt auch in Maślice und ihre jüngste Schwester, unsere Großtante Maria, lebt stets mit ihrer Familie in dem ursprünglichen Haus ihrer Eltern. Dies war auch der Ort, wo wir unsere Ur-Großmutter kennenlernten.

Die Reaktionen auf die neue Umgebung waren sehr unterschiedlich unter den Repatrianten. Einige fanden das ehemals deutsche qualitativ hochwertiger als die hinterlassene Heimat. Andere spürten nichts als Hass für alles Deutsche, und fühlten sich in den ehemaligen Häusern des Feindes gar nicht zuhause. In vielen Erinnerungen der Vertriebenen wird vom „Ausfegen der Deutschen“ gesprochen. Nach der Ankunft machten sich viele Polen daran, die zurückgelassenen Häuser gründlich zu putzen, die Tapeten abzureißen, die Wände neu zu streichen, um jede Spur der Deutschen aus den Häusern zu entfernen[46]. Auf jeden Fall waren die Wehmut und die Sehnsucht nach der Heimat omnipräsent. Es war aber nicht immer so, dass die Umgesiedelten nach der Ankunft leere Häuser übernahmen, zum Teil wohnten dort immer noch die Deutschen. Die Bewohner aus Ostpolen hatten sowohl eine deutsche als auch sowjetische Besatzung erlebt und betrachteten die Sowjets als die größere Gefahr. Manche Umgesiedelte lebten mehrere Monate mit den deutschen Eigentümern zusammen in einem Haushalt, oft friedlich, und sie hatten sich an sich gegenseitig gewöhnt. Dadurch, dass beide den Verlust der Heimat durchleben mussten, konnten sie sich gegenseitig besser verstehen[47].

Abbildung 12. Landzuweisungsurkunde Stanisław Klimasiewicz, Wołów 1947

Abbildung 13. Władysław und Helena Palica mit ihrem Sohn in Krzyżowa, 1949

Abbildung 14. Władysław Palica (rechts) mit seinem Freund auf Schweidnitzer-Straße in Breslau, 50er Jahre

[1] Die Bewohner Dawidóws aus dem Inventar des Jahres 1682, jetzt im Archiv der Dominikaner in Krakau, nach: Zielonka, Dariusz; Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 733.

[2] Auszug aus der Heiratsurkunde von Antoni Klimasiewicz und Franciszka Blicharska, 11.05.1880, Familienarchiv Familie Palica.

[3] Czołowski, Aleksander, Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta. T. 1, Najstarsza księga miejska, 1382-1389, Lwów, 1892, S. 56.

[4] Zielonka, Dariusz; Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 21.

[5] Wawrzkowicz, Eugeniusz; Klink, Józef (opr.), Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. T. 3. Organizacja listopadowej obrony. Ewidencja uczestników walk. Lista strat, Lwów 1939, S. 352-354.

[6] Osęka, Piotr, Utrata mitu, in: Z Kresów na Kresy. Wielkie Przesiedlenie Polaków. ”Pomocnik historyczny Polityki” nr. 4, Warszawa, 4/2016, S. 16.

[7] Zgórniak, Marian (hg.), Wielka Historia Świata (Tom 11): Wielkie Wojny XX wieku (1914-1945), Kraków, 2006, S. 488.

[8] Recke, Michael; Remmers, Michael; Roeder, Corinna, Fakten oder Fantasie? Karten erzählen Geschichten! Ausstellung vom 4. Mai bis 1. Juli 2017 in der Landesbibliothek Oldenburg, Oldenburg, 2017, S. 112-113.

[9] Zielonka, Dariusz, Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 556 u. f.

[10] Schulzeugnis Helena Klimasiewicz, Schuljahr 1938/39, XIII Państwowe Liceum i Gimnazium we Lwowie, Familienarchiv Familie Palica.

[11] Schulzeugnis Helena Klimasiewicz, Schuljahr 1940/41, Niepełna Szkoła Średnia w Dawidowie, Familienarchiv Familie Palica.

[12] Zgórniak, Marian (hg.), Wielka Historia Świata (Tom 11): Wielkie Wojny XX wieku (1914-1945), Kraków, 2006, S. 606 u. f.

[13] Erinnerungen Kazimiera Kozłowska, geb. Brycka, 05.01.2021, nach: Zielonka, Dariusz; Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 574.

[14] Zgórniak, Marian (hg.), Wielka Historia Świata (Tom 11): Wielkie Wojny XX wieku (1914-1945), Kraków, 2006, S. 500.

[15] Ablieferungsbescheid für Milch, Stanisław Klimasiewicz in Dawidów, 10.02.1944, Familienarchiv Familie Klimasiewicz.

[16] Zielonka, Dariusz, Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 580 u. f.

[17] Brzoza, Czesław; Sowa Andrzej Leon, Wielka Historia Polski. Tom V. Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-1945). Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001), Warszawa, 2003, S. 331.

[18] Siekierka, Szczepan; Komański Henryk; Bulzacki, Krzysztof, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006, S. 617 u. f.

[19] Zgórniak, Marian (hg.), Wielka Historia Świata (Tom 11): Wielkie Wojny XX wieku (1914-1945), Kraków, 2006, S. 694 u. f.

[20] Zielonka, Dariusz, Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 626 u. f.

[21] Halicka, Beata, Polski Dziki Zachód: Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza, 1945-1948, Kraków, 2015, S. 183.

[22] Hryciuk, Grzegorz, Przesiedleńcy. Wielka Epopeja Polaków, 1944-1946, Kraków, 2024, S. 224 u. f.

[23] Zielonka, Dariusz, Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 650 u. f.

[24] Zielonka, Dariusz, Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 656.

[25] Gulewicz, Józef, Interviewaufnahme 2012-12-19 PL OPiP III-1-7-200, S. 12 u. f., Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław.

[26] Evakuierungskarte Roman Kotiuszko, 05.04.1946, Dawidów, Familienarchiv Familie Klimasiewicz.

[27] Hryciuk, Grzegorz, Przesiedleńcy. Wielka Epopeja Polaków, 1944-1946, Kraków, 2024, S. 278.

[28] Beschreibung des hinterlassenen Eigentums Nr. 7687/Win. Maria Klimasiewicz, Dawidów, 1946, Familienarchiv Familie Klimasiewicz.

[29] Kulczycka, Józefa, Zeitzeugeninterview, 28.12.2024, Stare Kurowo, 23:45, Familienarchiv Familie Palica.

[30] Gulewicz, Józef, Interviewaufnahme 2012-12-19 PL OPiP III-1-7-200, S. 12, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław.

[31] Lis, Ryszard, Interviewaufnahme 2012-12-04 PL OPiP III-1-7-198, S. 11, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław.

[32] Jakimowicz, Marcelina, Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918-1956), Wrocław, 2022, S. 224.

[33] Auszug aus der Heiratsurkunde von Władysław Palica und Helena Klimasiewicz, 21.04.1946, Familienarchiv Familie Palica.

[34] Handels- und Tarifanweisung für den Transport Nr. 4575, Gliwice, 14.04.1946, Familienarchiv Familie Zielonka.

[35] Erinnerungen Helena Padyasek, geb. Mazur, nach: Zielonka, Dariusz; Dawidów koło Lwowa; Ząbki, 2021, S. 654.

[36] Romana, Szehidewicz, Interviewaufnahme 2012-12-14 PL OPiP III-1-7-201, S. 18, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław.

[37] Jakimowicz, Marcelina, Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918-1956), Wrocław, 2022, S. 226.

[38] Kulczycka, Józefa, Zeitzeugeninterview, 28.12.2024, Stare Kurowo, 12:43, Familienarchiv Familie Palica.

[39] Kulczycka, Józefa, Zeitzeugeninterview, 28.12.2024, Stare Kurowo, 13:02, Familienarchiv Familie Palica.

[40] Die dortigen Bewohner waren: unser Ur-Ur-Großvater Wojciech Palica mit seiner Frau Agnieszka, geb. Pękalska, ihr Sohn Władysław Palica mit seiner Frau Helena, geb. Klimasiewicz (unsere Ur-Großeltern), Helenas Großvater Antoni Klimasiewicz, ihre Cousine Emilia Cużytek, geb. Klimasiewicz mit ihren zwei Söhnen Adam und Stanisław, ihre Schwester Waleria Klimasiewicz und der Mann ihren bereits verstorbenen Schwester Franciszka Młotek, geb. Klimasiewicz, Józef Młotek mit seine zwei Kinder, Romualda und Kazimierz.

[41] Halicka, Beata, Polski Dziki Zachód: Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza, 1945-1948, Kraków, 2015, S. 220 u. f.

[42] Kulczycka, Józefa, Zeitzeugeninterview, 28.12.2024, Stare Kurowo, 21:15, Familienarchiv Familie Palica.

[43] Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, https://dziennikustaw.gov.pl/D1946013008701.pdf, Zugang 7.01.2025.

[44] Romana, Szehidewicz, Interviewaufnahme 2012-12-14 PL OPiP III-1-7-201, S. 19, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław.

[45] Landzuweisungsurkunde Nr. 39/4126 Stanisław Klimasiewicz, 12.12.1947, Wołów, Familienarchiv Familie Klimasiewicz.

[46] Kuszyk, Karolina, In den Häusern der Anderen. Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen, Berlin, 2022, S. 44 u. f.

[47] Jakimowicz, Marcelina, Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918-1956), Wrocław, 2022, S. 247 u. f.

[48] Kulczycka, Józefa, Zeitzeugeninterview, 28.12.2024, Stare Kurowo, 19:35, Familienarchiv Familie Palica.

[49] Harasimowicz, Jan (hg.), Encyklopedia Wrocławia, Wrocław, 2006, S. 519.